智能绿色水运设备与安全研究中心

中心负责人:吴兵

团队构成:

中心现有工程院院士1名,教授5名,副研究员2名,助理研究员1名,博士后2名,项目工程师3名,博士硕士研究生20余名。

研究目标:

团队聚焦国家海洋强国与交通强国战略需求,致力于交通运输系统智能化、绿色化与安全技术研究。重点开展船用机器人,船载全息智能感知系统,船载设备智能设计,船舶新能源与能效控制,智能航行与安全控制,船舶驾驶主动安全,低碳、绿色、智能韧性的新一代航运系统等研究工作。研发船舶运维机器人、船舶智能感知系统、船舶管路智能设计与运维系统、智能无人锚艇等装备。团队积极探索人工智能技术与船海装备设计与控制的交叉融合研究,推动船海装备向智能化、绿色化方向发展。

研究内容:

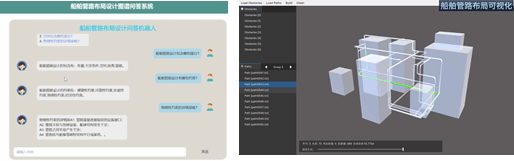

1.船舶管路系统设计、制造与运维系统

围绕知识驱动的船舶管路系统布局智能设计,开发船舶管路智能设计一体化平台,集成支持全生命周期管理的知识集成平台及推送工具、支持约束动态调整及可视化展示的自动化布局模块,及支持闭环反馈的管路布局评估与优化决策系统,为管路布局设计降本提质增效提供核心技术与支持。

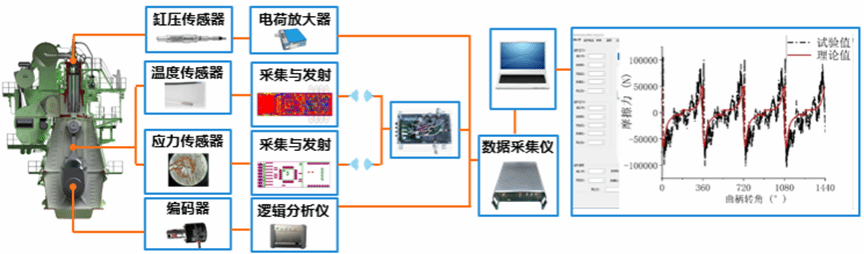

2. 船载全息智能感知系统

针对船舶动力系统关键摩擦副运行状态监测技术瓶颈,开展摩擦力、摩擦扭矩和摩擦温升无线测量技术与智能预测算法融合研究,开发具有自主知识产权的摩擦学参数无线测量系统和智能感知模型,为船舶动力装备的摩擦学状态感知和智能化运维提供关键技术支撑。

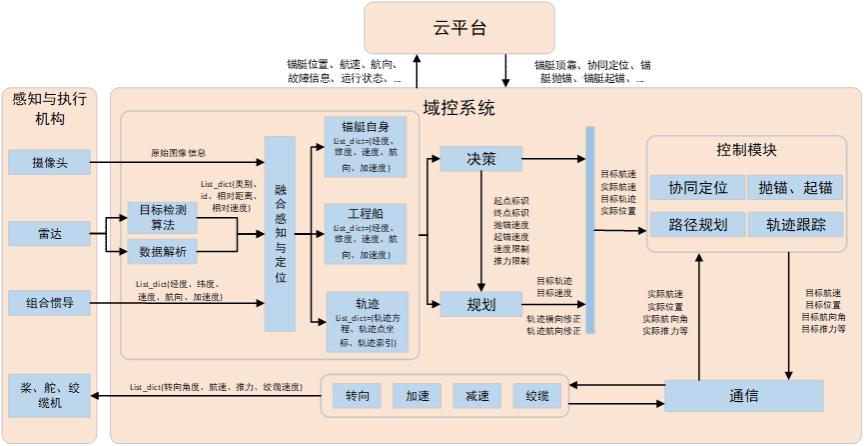

3.智能无人锚艇

研究基于ROS(机器人操作系统)与Gazebo的3D动态仿真技术,模拟复杂海况下波浪与水动力的航行环境,搭建智能无人锚艇虚拟测试平台,开发仿真测试软件;根据智能无人锚艇功能需求,开展硬件开发工作,建设硬件测试平台,为系统的硬件性能评估提供支持;研发多传感器数据融合的一体化操作与监测界面,可全面监控智能无人锚艇运行状态并提供精准操作;研制集软硬件于一体的智能无人锚艇,该锚艇集成路径规划、轨迹跟踪、船舶拖带定位、锚艇起锚和抛锚等多种功能,以满足实际应用场景的多样化需求。

智能无人锚艇软件架构

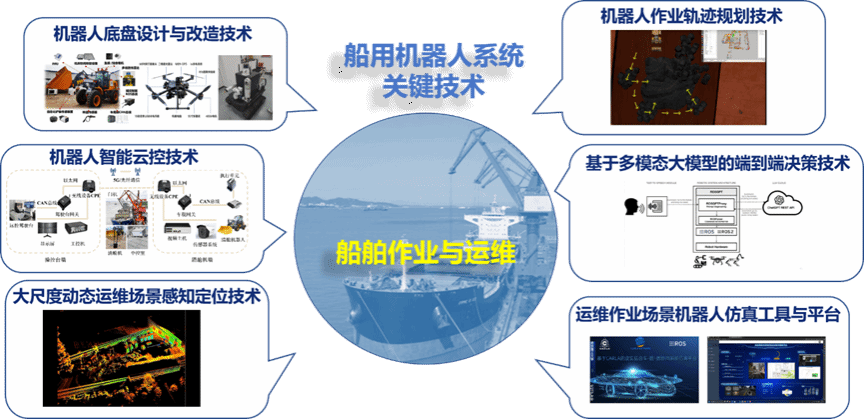

4.船用机器人系统

构建面向船舶清舱、喷涂、巡检、水下清洗等复杂作业与运维场景的机器人系统,解决高危环境下的用工安全问题,降低工人劳动强度,提升作业过程的安全性与效率。开发清舱机器人、除锈机器人、巡检机器人、水下清洗等多机械构型与智能线控底盘,满足不同场景的作业需求;利用低延时通讯技术,构建沉浸式船用云控模拟驾驶台与作业交互系统;结合多传感器融合感知、多模式控制、自主作业等智能化技术手段,建立类船员协作机制的机器人集群体系,形成船舶环境-机器人系统-作业任务的整体解决方案。

5. 船舶航行环境智能感知系统

围绕船舶智能感知系统的自主化与可靠性提升,聚焦以下核心方向:研究高精度数据采集模块与多模态传感器(北斗/INS)协同定位技术,实现船舶主机转速、舵角、油压等核心参数的动态监测,构建基于机器学习的故障预警模型,解决主机停转、操舵失灵等安全隐患的实时诊断问题;探索雷达、AIS、激光雷达、测深仪等多源数据融合算法,突破障碍物动态识别、航道复杂性评估及碰撞风险预测等关键技术,建立全天候环境感知框架,提升船舶在恶劣海况下的态势感知能力;开发三维数字孪生平台,融合雷达点云、电子海图与测深仪数据,构建全息三维航道场景;研究自适应显示模式与智能告警联动机制,解决雾天、夜间等低能见度场景下的视觉增强与决策优化问题,降低驾驶员认知负荷。通过上述方向攻关,形成覆盖“状态感知-环境建模-安全决策”全链条的船舶智能感知技术体系,推动新一代航运系统向智能化、韧性化方向发展。

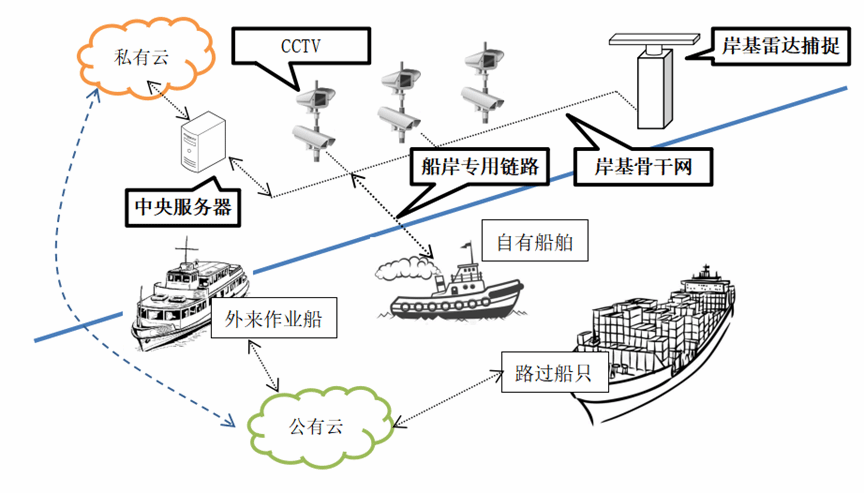

船岸协同感知系统架构

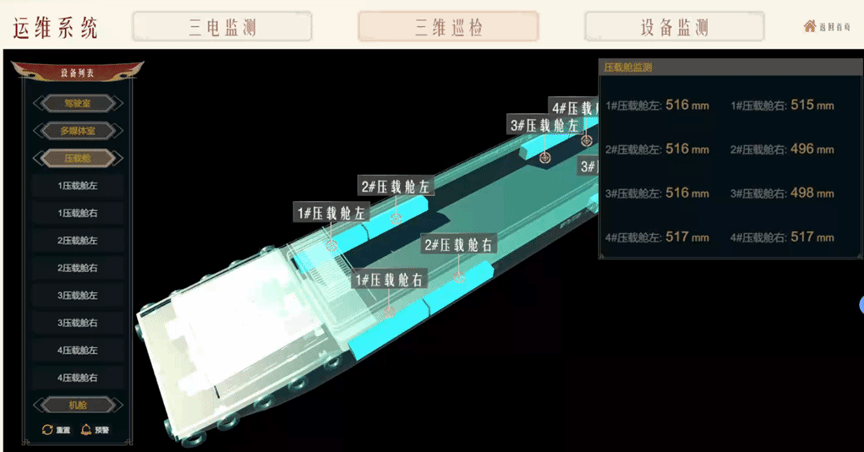

船舶设备运维系统

三维数字孪生系统(万华化学应用示例)

已有成果:

管路布局设计知识问答系统及路径智能搜索评估算法

摩擦学状态测量装置已经在船用动力系统中获得实际应用

清舱机器人系统已在深圳赤湾港、张家港港示范应用

喷漆除锈机器人系统应用于湖北多家知名航运企业

中心联系人:卢明剑(12645@whut.edu.cn)